十勝自然保護協会 活動速報 › 河川・ダム

2012年04月29日

音更川堤防流失についての帯広開発建設部の 調査報告書

昨年9月の大雨で、音更町を流れる音更川の堤防が洗掘をうけたことについて、河川を管理する帯広開発建設部が堤防洗掘の原因を分析し論文にまとめたとの記事が北海道新聞(2月10日付)に掲載された。そこで帯広開発建設部にこの論文の閲覧を要望したところPDFが送られてきた。

この論文、「音更川における出水時の堤防一部流出の原因分析について」の結論部分である「8.まとめ」と「9.今後に向けて」を以下に抜粋する。

8.まとめ

本報告により分析された「今回の出水における音更川の状況」は以下のとおりである。

・当該区間は、急な河床勾配を持つ川幅の広い河道となっている。

・高水敷の河岸沿いに護岸は少なく、堤々間を流路が移動しやすい条件にある。

・低水路および高水敷は主に砂礫で構成されており、容易に流水による侵食を受ける。

・長時間の洪水流出によって大量の土砂が流送される。

このように、今回の出水では急流河川において流路変動を生じさせる基本的な条件を満たしていた。これらの条件は堤防の一部流出が生じた前後区間のみならず、音更川の上中流区間全体にあてはまる状況であり、実際に図-8-1に示す侵食幅のヒストグラムのとおり上中流部の至る所で河岸侵食が発生している。堤防の一部流出区間を含め広範囲で河岸侵食が発生したのは、これらの要因が揃ったことにより、蛇行外湾部の河岸侵食が堤防に達し、その結果、支持力を失った堤体が自然崩落することで堤防の一部流出が進行したものと考えられる。

また、堤防が一部流出したKP18.2地点では、その上流の高水敷上の洗掘によって新たな流路が生じており、この現象がKP18.2周辺の流路蛇行の波長や振幅の増幅に影響を与えている可能性もある。

9.今後に向けて

今回の堤防の一部流出に至る被害を踏まえ、今後新たな河道防護ラインの設定を含む、河岸浸食対策を検討し実施していく必要がある。また、このような急流河川の管理においては、出水時の河川水位だけではなく、河岸侵食量に影響を与える洪水継続時間などにも留意した、河川監視を行っていく必要がある。

淡々と事実を記載し核心に迫っていない、いや迫ろうとしていないのではないかというのが、一読しての感想だった。彼らの論理はこうだ。音更川は流路変動(筆者注:流れがかわること)を生じさせる基本的条件を満たしていた。だから流路変動により上中流部のいたるところで河岸侵食が発生した。それで堤防の一部も流失した。しかしこれだけでは、今回の問題の分析にならないと思ったようで、堤防が流出したことについて、「堤防が一部流出したKP18.2地点では、その上流の高水敷上の洗掘によって新たな流路が生じており、この現象がKP18.2周辺の流路蛇行の波長や振幅の増幅に影響を与えている可能性もある。」と付け足し的に書いている。

流路変動により上中流部のいたるところで河岸侵食が発生したにもかかわらず、なぜKP18.2地点でのみ堤防の流失が生じたかが今回の問題の核心である。この論文の著者たちは、KP18.2地点「の上流の高水敷上の洗掘によって新たな流路が生じ」、KP18.2地点周辺の流路蛇行の波長や振幅の増幅に影響し堤防が流失した可能性までは考察した。それではなぜここで「新たな流路が生じ」たのか。ここの洞察があって初めて学術的論文となる。

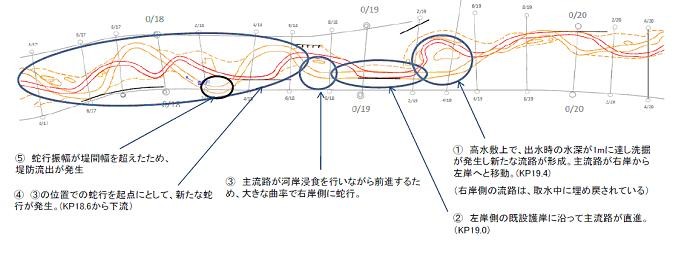

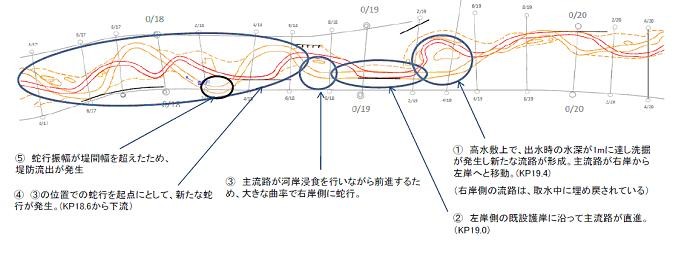

上の図はこの論文から引用したものである。この図から次のようなことが読み取れる。

1)今回堤防が流失したKP18.2地点(図の一番小さい円のところ)の1.6kmほど上流のKP19.8地点付近から上流の右岸(下流に向かって右手の岸)は堤防がなく「山付き」というべき地形である。つまりぶつかった水流をはね返すところである。

2)今回堤防が流失したKP18.2地点の上流600mのKP18.8地点から下流は堤防の幅が狭くなっていく。つまり蛇行幅が大きくなると堤防が洗掘される可能性が高くなるところである。

3)KP18.2地点から下流にむかって堤防が湾曲している。つまり水流がぶつかる水衝部になる可能性の高いところである。

このように地形と水流の関係を分析すると、ここで堤防が洗掘された要因がみえてくる。水流は右岸で跳ね返され、左岸側の高水敷を流下した。そしてここの砂礫を洗掘し、下流で大きく蛇行して堤防に達し、堤防を侵食したのである。地形を読み取ることのできる人間なら、この付近の左岸側堤防はほかのところよりも洗掘にさらされる危険性が高いと予測できたはずだ。

たぶん彼らも事件発生後すぐに問題の核心を悟ったと思う。しかしこれを認めてしまうと自分たちの過去の仕事の責任が問われることになる。それで調査報告書では核心に迫ることを避けたのだろう。

この論文、「音更川における出水時の堤防一部流出の原因分析について」の結論部分である「8.まとめ」と「9.今後に向けて」を以下に抜粋する。

8.まとめ

本報告により分析された「今回の出水における音更川の状況」は以下のとおりである。

・当該区間は、急な河床勾配を持つ川幅の広い河道となっている。

・高水敷の河岸沿いに護岸は少なく、堤々間を流路が移動しやすい条件にある。

・低水路および高水敷は主に砂礫で構成されており、容易に流水による侵食を受ける。

・長時間の洪水流出によって大量の土砂が流送される。

このように、今回の出水では急流河川において流路変動を生じさせる基本的な条件を満たしていた。これらの条件は堤防の一部流出が生じた前後区間のみならず、音更川の上中流区間全体にあてはまる状況であり、実際に図-8-1に示す侵食幅のヒストグラムのとおり上中流部の至る所で河岸侵食が発生している。堤防の一部流出区間を含め広範囲で河岸侵食が発生したのは、これらの要因が揃ったことにより、蛇行外湾部の河岸侵食が堤防に達し、その結果、支持力を失った堤体が自然崩落することで堤防の一部流出が進行したものと考えられる。

また、堤防が一部流出したKP18.2地点では、その上流の高水敷上の洗掘によって新たな流路が生じており、この現象がKP18.2周辺の流路蛇行の波長や振幅の増幅に影響を与えている可能性もある。

9.今後に向けて

今回の堤防の一部流出に至る被害を踏まえ、今後新たな河道防護ラインの設定を含む、河岸浸食対策を検討し実施していく必要がある。また、このような急流河川の管理においては、出水時の河川水位だけではなく、河岸侵食量に影響を与える洪水継続時間などにも留意した、河川監視を行っていく必要がある。

淡々と事実を記載し核心に迫っていない、いや迫ろうとしていないのではないかというのが、一読しての感想だった。彼らの論理はこうだ。音更川は流路変動(筆者注:流れがかわること)を生じさせる基本的条件を満たしていた。だから流路変動により上中流部のいたるところで河岸侵食が発生した。それで堤防の一部も流失した。しかしこれだけでは、今回の問題の分析にならないと思ったようで、堤防が流出したことについて、「堤防が一部流出したKP18.2地点では、その上流の高水敷上の洗掘によって新たな流路が生じており、この現象がKP18.2周辺の流路蛇行の波長や振幅の増幅に影響を与えている可能性もある。」と付け足し的に書いている。

流路変動により上中流部のいたるところで河岸侵食が発生したにもかかわらず、なぜKP18.2地点でのみ堤防の流失が生じたかが今回の問題の核心である。この論文の著者たちは、KP18.2地点「の上流の高水敷上の洗掘によって新たな流路が生じ」、KP18.2地点周辺の流路蛇行の波長や振幅の増幅に影響し堤防が流失した可能性までは考察した。それではなぜここで「新たな流路が生じ」たのか。ここの洞察があって初めて学術的論文となる。

上の図はこの論文から引用したものである。この図から次のようなことが読み取れる。

1)今回堤防が流失したKP18.2地点(図の一番小さい円のところ)の1.6kmほど上流のKP19.8地点付近から上流の右岸(下流に向かって右手の岸)は堤防がなく「山付き」というべき地形である。つまりぶつかった水流をはね返すところである。

2)今回堤防が流失したKP18.2地点の上流600mのKP18.8地点から下流は堤防の幅が狭くなっていく。つまり蛇行幅が大きくなると堤防が洗掘される可能性が高くなるところである。

3)KP18.2地点から下流にむかって堤防が湾曲している。つまり水流がぶつかる水衝部になる可能性の高いところである。

このように地形と水流の関係を分析すると、ここで堤防が洗掘された要因がみえてくる。水流は右岸で跳ね返され、左岸側の高水敷を流下した。そしてここの砂礫を洗掘し、下流で大きく蛇行して堤防に達し、堤防を侵食したのである。地形を読み取ることのできる人間なら、この付近の左岸側堤防はほかのところよりも洗掘にさらされる危険性が高いと予測できたはずだ。

たぶん彼らも事件発生後すぐに問題の核心を悟ったと思う。しかしこれを認めてしまうと自分たちの過去の仕事の責任が問われることになる。それで調査報告書では核心に迫ることを避けたのだろう。

2011年07月10日

北電、富村ダム堆砂処理説明会を拒否

当会の6月4日付け説明会開催要請に対し、7月5日付けでこれを拒否する回答がありました。当会が求めた説明事項について、お粗末な回答がありましたので、以下に掲載します。この程度の回答しかできないから、説明会などできないということなのかもしれません。

【回答-1】

ダムの安定性については、平成22年10月26日付けならびに平成22年12月22日付けの回答書のとおりであります。

なお、ダムの安定計算は、「河川管理施設等構造令」の技術基準に従って適切に算定しておりますが、重力式コンクリートダムの場合は作用する荷重として、貴会の理解されている「静水圧+動水圧+ダムの揚水圧+自重+地震時慣性力」の他に満砂による静水圧の2分の1の泥圧ではなく、設計堆砂面における「泥土による力」も常時加えることとしています。

また、ダムの安定性の条件として、ダムを下流方向に押し出そうとする荷重に対する安定性の他、「転倒・地盤支持力」に対して堤体が安全であるかどうかも確認しております。

【回答-2】

平成22年12月22日付けの回答書では、「推定堆砂量については、過去の年最大降雨量データの最大値により算定した土砂流入量と、岩松ダム実績値による土砂流入量を比較し、土砂流入量のより大きな岩松ダム実績値を基に決定しております」と回答しており、一般的に用いられている推定手法と認識しております。

推定堆砂量の算定にあたっては、過去の降雨量の他、富村ダム上流域の高低差や地質条件を考慮して算出しており、この推定堆砂量と岩松ダム実績値による土砂流入を比較した結果、岩松ダム実績値の方が土砂流入量が大きな値となることから、より安全に配慮して岩松ダム実績値を基に決定したものであります。

【回答-3】

元河床高の上昇地点に関しては、実績堆砂による河床高の影響について評価し、その評価結果を基に洪水時における河川水位の上昇範囲を推定しているものです。

なお、河岸の侵食メカニズムについては、河川における一般的な侵食と同様に河川の水位上昇に伴い河岸の土砂などが水流などにより削られる状態であります。

【回答】

貴会からの質問については、これまでも文書により回答させていただきました。また、6月4日付け質問も、これらの回答に関するものであり、これまで同様文章で回答させていただきます。

*****

富村ダム堆砂処理に関する説明会開催についての申入れに関する回答

【回答-1】

ダムの安定性については、平成22年10月26日付けならびに平成22年12月22日付けの回答書のとおりであります。

なお、ダムの安定計算は、「河川管理施設等構造令」の技術基準に従って適切に算定しておりますが、重力式コンクリートダムの場合は作用する荷重として、貴会の理解されている「静水圧+動水圧+ダムの揚水圧+自重+地震時慣性力」の他に満砂による静水圧の2分の1の泥圧ではなく、設計堆砂面における「泥土による力」も常時加えることとしています。

また、ダムの安定性の条件として、ダムを下流方向に押し出そうとする荷重に対する安定性の他、「転倒・地盤支持力」に対して堤体が安全であるかどうかも確認しております。

【回答-2】

平成22年12月22日付けの回答書では、「推定堆砂量については、過去の年最大降雨量データの最大値により算定した土砂流入量と、岩松ダム実績値による土砂流入量を比較し、土砂流入量のより大きな岩松ダム実績値を基に決定しております」と回答しており、一般的に用いられている推定手法と認識しております。

推定堆砂量の算定にあたっては、過去の降雨量の他、富村ダム上流域の高低差や地質条件を考慮して算出しており、この推定堆砂量と岩松ダム実績値による土砂流入を比較した結果、岩松ダム実績値の方が土砂流入量が大きな値となることから、より安全に配慮して岩松ダム実績値を基に決定したものであります。

【回答-3】

元河床高の上昇地点に関しては、実績堆砂による河床高の影響について評価し、その評価結果を基に洪水時における河川水位の上昇範囲を推定しているものです。

なお、河岸の侵食メカニズムについては、河川における一般的な侵食と同様に河川の水位上昇に伴い河岸の土砂などが水流などにより削られる状態であります。

【回答】

貴会からの質問については、これまでも文書により回答させていただきました。また、6月4日付け質問も、これらの回答に関するものであり、これまで同様文章で回答させていただきます。

2011年07月10日

北電に冨村ダム堆砂処理説明会を要請

当会は6月4日付けで、北海道電力株式会社社長佐藤佳孝氏に冨村ダムの堆砂処理について説明会を要請しました。

当会などの2010年12月8日付「富村調整池(富村ダム)堆砂処理についての再質問書」(以下、「再質問書」)に対し、貴職から同年12月22日付で回答(以下、「回答」)がありましたが、以下の点について、十分理解できませんので、説明会を開催していただきたく申入れます。

なお、日時および開催場所については、別途調整させていただきたく思います。

1.当会は、再質問書において「『ダムの安定性に関わる条件として、設計堆砂面がダム安定性を確認するための荷重条件となっていることから、設計を超える荷重がダムに作用すると、ダム設計上の安全率を低下させることになり、ダムの安定性に影響を及ぼす可能性があります。』とのことですが、ダム設計上の安全率がどれほど低下するのか数式を用いて説明してください」と質問しました。これに対し、「ダムの安定計算は『河川管理施設等構造令』の技術基準に従い適正に算定しておりますが、当社ダムの安全率の数値等については、一般には公表していないものであることから、差し控えさせていただきます。」との回答がありました。

つまり、堆砂が安全率を低下させ、ダムの安定性に影響を及ぼすということですから、富村ダムの下流域に生活する住民にとって見過ごすことのできない問題です。一般には公表していないとの意味不明な理由で説明しないのは住民の生命と財産をないがしろにする暴論といわなければなりません。ついては、堆砂とダムの安全率・安定性の関係について、一般市民にも理解できるよう説明してください。

ダムを設計するに当っては、水の静水圧・動水圧、ダムの揚水圧、自重、地震時慣性力など、ダムを下流方向に押し出そうとする荷重の合成力とダムの抵抗力を比較して、抵抗力が荷重の合成力の4倍以上あることが必要とされる、と私たちは理解しています。

つまり、(静水圧+動水圧+ダムの揚水圧+自重+地震時慣性力)の合成力×4≦ダムの抵抗力で設計され、満砂になると、これに静水圧の2分の1の泥圧が加わると理解しております。また、設計堆砂面まで土砂が堆積することを前提に設計されていると聞いています。

このような理解に誤りがあるのでしたら、ダム管理者として、誤りを具体的に指摘してください。

2.当会は、再質問書で「『想定以上に堆砂が進行した理由としては、運転開始から3年後の昭和56年およびそれ以降発生した大雨の影響によるものと考えています。』とのことですが、大雨は予測される自然現象であり、降雨確率なども踏まえて堆砂量が推定されているのではないでしょうか。より具体的に説明してください。」と質問しました。これに対し、「推定堆砂量については、過去の年最大降雨量データの最大値により算定した土砂流入量と、岩松ダム実績値による土砂流入量を比較し、土砂流入量のより大きな岩松ダム実績値を基に決定しております」との回答がありました。

河川の場合、降雨確率から基本高水流量を求め、治水対策をたてています。つまり、過去の実績のみで治水計画を立ててはいません。したがって、ダムにおいて、過去の最大降雨量のみにより土砂流入量を算定の根拠とするのは誤りであると思います。また岩松ダムの実績値を基にしたとのことですが、両貯水池の上流域の地形および地質条件は異なります。富村ダムのほうがより侵食作用のはげしい立地にあることは容易に推測できます。それにもかかわらず岩松ダムの実績値をそのまま採用したことに大きな問題があったと考えます。この点について説明してください。

3.当会は、再質問書で「『調整池上流河川の元河床高が上昇し』とのことですが、調整池上流河川の元河床高が上昇する地点を地図に示して説明してください」と質問しました。これに対し、「土砂の堆砂により、調整池上流河川の元河床高が上昇し、河床が高くなることにより洪水時に河川水位も上昇することとなります。現状での元河床高の上昇地点は、実績堆砂による影響を評価し推定しておりますが、今後の堆砂状況により変化するものであり、具体的に特定し示すことはできません」との回答がありました。

「現状での元河床高の上昇地点は、実績堆砂による影響を評価し推定して」いるとのことですので、これについて説明してください。あわせて、調整池上流河川の元河床高の上昇と河岸の侵食のメカニズムについて説明してください。

******

「富村ダム堆砂処理に関する説明会開催についての申入れ」

当会などの2010年12月8日付「富村調整池(富村ダム)堆砂処理についての再質問書」(以下、「再質問書」)に対し、貴職から同年12月22日付で回答(以下、「回答」)がありましたが、以下の点について、十分理解できませんので、説明会を開催していただきたく申入れます。

なお、日時および開催場所については、別途調整させていただきたく思います。

1.当会は、再質問書において「『ダムの安定性に関わる条件として、設計堆砂面がダム安定性を確認するための荷重条件となっていることから、設計を超える荷重がダムに作用すると、ダム設計上の安全率を低下させることになり、ダムの安定性に影響を及ぼす可能性があります。』とのことですが、ダム設計上の安全率がどれほど低下するのか数式を用いて説明してください」と質問しました。これに対し、「ダムの安定計算は『河川管理施設等構造令』の技術基準に従い適正に算定しておりますが、当社ダムの安全率の数値等については、一般には公表していないものであることから、差し控えさせていただきます。」との回答がありました。

つまり、堆砂が安全率を低下させ、ダムの安定性に影響を及ぼすということですから、富村ダムの下流域に生活する住民にとって見過ごすことのできない問題です。一般には公表していないとの意味不明な理由で説明しないのは住民の生命と財産をないがしろにする暴論といわなければなりません。ついては、堆砂とダムの安全率・安定性の関係について、一般市民にも理解できるよう説明してください。

ダムを設計するに当っては、水の静水圧・動水圧、ダムの揚水圧、自重、地震時慣性力など、ダムを下流方向に押し出そうとする荷重の合成力とダムの抵抗力を比較して、抵抗力が荷重の合成力の4倍以上あることが必要とされる、と私たちは理解しています。

つまり、(静水圧+動水圧+ダムの揚水圧+自重+地震時慣性力)の合成力×4≦ダムの抵抗力で設計され、満砂になると、これに静水圧の2分の1の泥圧が加わると理解しております。また、設計堆砂面まで土砂が堆積することを前提に設計されていると聞いています。

このような理解に誤りがあるのでしたら、ダム管理者として、誤りを具体的に指摘してください。

2.当会は、再質問書で「『想定以上に堆砂が進行した理由としては、運転開始から3年後の昭和56年およびそれ以降発生した大雨の影響によるものと考えています。』とのことですが、大雨は予測される自然現象であり、降雨確率なども踏まえて堆砂量が推定されているのではないでしょうか。より具体的に説明してください。」と質問しました。これに対し、「推定堆砂量については、過去の年最大降雨量データの最大値により算定した土砂流入量と、岩松ダム実績値による土砂流入量を比較し、土砂流入量のより大きな岩松ダム実績値を基に決定しております」との回答がありました。

河川の場合、降雨確率から基本高水流量を求め、治水対策をたてています。つまり、過去の実績のみで治水計画を立ててはいません。したがって、ダムにおいて、過去の最大降雨量のみにより土砂流入量を算定の根拠とするのは誤りであると思います。また岩松ダムの実績値を基にしたとのことですが、両貯水池の上流域の地形および地質条件は異なります。富村ダムのほうがより侵食作用のはげしい立地にあることは容易に推測できます。それにもかかわらず岩松ダムの実績値をそのまま採用したことに大きな問題があったと考えます。この点について説明してください。

3.当会は、再質問書で「『調整池上流河川の元河床高が上昇し』とのことですが、調整池上流河川の元河床高が上昇する地点を地図に示して説明してください」と質問しました。これに対し、「土砂の堆砂により、調整池上流河川の元河床高が上昇し、河床が高くなることにより洪水時に河川水位も上昇することとなります。現状での元河床高の上昇地点は、実績堆砂による影響を評価し推定しておりますが、今後の堆砂状況により変化するものであり、具体的に特定し示すことはできません」との回答がありました。

「現状での元河床高の上昇地点は、実績堆砂による影響を評価し推定して」いるとのことですので、これについて説明してください。あわせて、調整池上流河川の元河床高の上昇と河岸の侵食のメカニズムについて説明してください。

2011年01月06日

富村ダム堆砂処理の再質問書に対する回答

「富村調整池(富村ダム)堆砂処理についての再質問書」に対し、12月22日付で北電から回答がありましたので掲載します。遺憾なことに説明責任を果たそうとする姿勢がみられません。企業の社会的責任を自覚させるためにも、今後もひきつづき真摯な回答を求めたいと思います。

質問1. 「ダムの安定性に関わる条件として、設計堆砂面がダム安定性を確認するための荷重条件となっていることから、設計を超える荷重がダムに作用すると、ダム設計上の安全率を低下させることになり、ダムの安定性に影響を及ぼす可能性があります。」とのことですが、ダム設計上の安全率がどれほど低下するのか数式を用いて説明してください。

【北電回答】 ダムの安定計算は「河川管理施設等構造令」の技術基準に従い適正に算定しておりますが、当社ダムの安全率の数値等については、一般には公表していないものであることから、差し控えさせていただきます。

質問2.「ダムの設置者は、常にダムに作用する荷重が設計を超えることが無いように、事前に土砂処理等の対策を講じています。設計堆砂面に達したような場合には、河川法に基づく定期検査などにおいて、土砂処理等の対策を講ずるよう指導されることがあります。」とのことですが、河川法の条項を明らかにしてください。また指導されることがある場合の基準について明らかにしてください。これまで貴社の管理するダムで指導をうけた事例があれば明らかにしてください。

【北電回答】 河川法第44条(河川の従前の機能の維持)ならびに河川法施行令第24条(河川管理者の指示の基準)であります。当社の管理するダムにおいても指導等を受けた例はありますが、具体的な内容については、一般には公表していないものであることから、差し控えさせていただきます。

質問3.「計画時の土砂流入量の推定は、近傍ダムの実績を基に決定しており」とのことですが、近傍ダムとはどこのダムを指すのか明らかにしてください。

【北電回答】 富村ダム下流の当社岩松ダムです。

質問4.「想定以上に堆砂が進行した理由としては、運転開始から3年後の昭和56年およびそれ以降発生した大雨の影響によるものと考えています。」とのことですが、大雨は予測される自然現象であり、降雨確率なども踏まえて堆砂量が推定されているのではないでしょうか。より具体的に説明してください。

【北電回答】 推定堆砂量については、過去の年最大降雨量データの最大値により算定した土砂流入量と、岩松ダム実績値による土砂流入量を比較し、土砂流入量のより大きな岩松ダム実績値を基に決定しております。

質問5.「調整池上流河川の元河床高が上昇し」とのことですが、調整池上流河川の元河床高が上昇する地点を地図に示して説明してください。

【北電回答】 土砂の堆砂により、調整池上流河川の元河床高が上昇し、河床が高くなることにより洪水時に河川水位も上昇することとなります。現状での元河床高の上昇地点は、実績堆砂による影響を評価し推定しておりますが、今後の堆砂状況により変化するものであり、具体的に特定し示すことはできません。

質問6.「堆砂の進行による河床の上昇に伴い、洪水時等に富村ダム上流の調整池末端部付近において河川水位が上昇し、河岸の侵食等の影響が懸念されます。」とのことですが、河岸の侵食の影響が生ずるところを地図で示してください。

【北電回答】 回答-5と同様に、具体的に特定し示すことはできません。

質問1. 「ダムの安定性に関わる条件として、設計堆砂面がダム安定性を確認するための荷重条件となっていることから、設計を超える荷重がダムに作用すると、ダム設計上の安全率を低下させることになり、ダムの安定性に影響を及ぼす可能性があります。」とのことですが、ダム設計上の安全率がどれほど低下するのか数式を用いて説明してください。

【北電回答】 ダムの安定計算は「河川管理施設等構造令」の技術基準に従い適正に算定しておりますが、当社ダムの安全率の数値等については、一般には公表していないものであることから、差し控えさせていただきます。

質問2.「ダムの設置者は、常にダムに作用する荷重が設計を超えることが無いように、事前に土砂処理等の対策を講じています。設計堆砂面に達したような場合には、河川法に基づく定期検査などにおいて、土砂処理等の対策を講ずるよう指導されることがあります。」とのことですが、河川法の条項を明らかにしてください。また指導されることがある場合の基準について明らかにしてください。これまで貴社の管理するダムで指導をうけた事例があれば明らかにしてください。

【北電回答】 河川法第44条(河川の従前の機能の維持)ならびに河川法施行令第24条(河川管理者の指示の基準)であります。当社の管理するダムにおいても指導等を受けた例はありますが、具体的な内容については、一般には公表していないものであることから、差し控えさせていただきます。

質問3.「計画時の土砂流入量の推定は、近傍ダムの実績を基に決定しており」とのことですが、近傍ダムとはどこのダムを指すのか明らかにしてください。

【北電回答】 富村ダム下流の当社岩松ダムです。

質問4.「想定以上に堆砂が進行した理由としては、運転開始から3年後の昭和56年およびそれ以降発生した大雨の影響によるものと考えています。」とのことですが、大雨は予測される自然現象であり、降雨確率なども踏まえて堆砂量が推定されているのではないでしょうか。より具体的に説明してください。

【北電回答】 推定堆砂量については、過去の年最大降雨量データの最大値により算定した土砂流入量と、岩松ダム実績値による土砂流入量を比較し、土砂流入量のより大きな岩松ダム実績値を基に決定しております。

質問5.「調整池上流河川の元河床高が上昇し」とのことですが、調整池上流河川の元河床高が上昇する地点を地図に示して説明してください。

【北電回答】 土砂の堆砂により、調整池上流河川の元河床高が上昇し、河床が高くなることにより洪水時に河川水位も上昇することとなります。現状での元河床高の上昇地点は、実績堆砂による影響を評価し推定しておりますが、今後の堆砂状況により変化するものであり、具体的に特定し示すことはできません。

質問6.「堆砂の進行による河床の上昇に伴い、洪水時等に富村ダム上流の調整池末端部付近において河川水位が上昇し、河岸の侵食等の影響が懸念されます。」とのことですが、河岸の侵食の影響が生ずるところを地図で示してください。

【北電回答】 回答-5と同様に、具体的に特定し示すことはできません。

2010年12月09日

冨村ダム堆砂処理について再質問

当会と道内の自然保護団体は、10月5日付で北海道電力株式会社佐藤佳孝社長に対し、大雪山国立公園内にある富村ダムの堆砂処理について質問書を送付しましたが、これに対する回答が10月26日付でありました(下を参照)。しかしきちんとした回答になっていないため、12月8日付で下記の再質問書を送付しました。

当方の10月5日付、「富村調整池(富村ダム)堆砂処理について質問書」に対し、貴社から10月26日付で回答がありましたが、理解不能なところがありますので、再度質問させていただきます。なお、回答は12月22日までにお願いいたします。

1. 「ダムの安定性に関わる条件として、設計堆砂面がダム安定性を確認するための荷重条件となっていることから、設計を超える荷重がダムに作用すると、ダム設計上の安全率を低下させることになり、ダムの安定性に影響を及ぼす可能性があります。」とのことですが、ダム設計上の安全率がどれほど低下するのか数式を用いて説明してください。

2.「ダムの設置者は、常にダムに作用する荷重が設計を超えることが無いように、事前に土砂処理等の対策を講じています。設計堆砂面に達したような場合には、河川法に基づく定期検査などにおいて、土砂処理等の対策を講ずるよう指導されることがあります。」とのことですが、河川法の条項を明らかにしてください。また指導されることがある場合の基準について明らかにしてください。これまで貴社の管理するダムで指導をうけた事例があれば明らかにしてください。

3.「計画時の土砂流入量の推定は、近傍ダムの実績を基に決定しており」とのことですが、近傍ダムとはどこのダムを指すのか明らかにしてください。

4.「想定以上に堆砂が進行した理由としては、運転開始から3年後の昭和56年およびそれ以降発生した大雨の影響によるものと考えています。」とのことですが、大雨は予測される自然現象であり、降雨確率なども踏まえて堆砂量が推定されているのではないでしょうか。より具体的に説明してください。

5.「調整池上流河川の元河床高が上昇し」とのことですが、調整池上流河川の元河床高が上昇する地点を地図に示して説明してください。

6.「堆砂の進行による河床の上昇に伴い、洪水時等に富村ダム上流の調整池末端部付近において河川水位が上昇し、河岸の侵食等の影響が懸念されます。」とのことですが、河岸の侵食の影響が生ずるところを地図で示してください。

以下は10月26日付の北海道電力の回答

【Al-a】

ダムの安定性を堅持するためには、予想される荷重に対して堤体が転倒、滑動、地盤支持力に対し安全であるかどうか確認する必要があります。

ダムの安定性に関わる条件として、設計堆砂面がダム安定性を確認するための荷重条件となっていることから、設計を超える荷重がダムに作用すると、ダム設計上の安全率を低下させることになり、ダムの安定性に影響を及ぼす可能性があります。

【Al-b】

ダムに作用する荷重が設計を超えることの無いように管理し、ダムの安定性を堅持してダム下流域に対する安全性を確保しなければなりません。

【Al-c】

ダムの設置者は、常にダムに作用する荷重が設計を超えることが無いように、事前に土砂処理等の対策を講じています。設計堆砂面に達したような場合には、河川法に基づく定期検査などにおいて、土砂処理等の対策を講ずるよう指導されることがあります。

【A2】

計画時の土砂流入量の推定は、近傍ダムの実績を基に決定しており、建設後30年が経過した平成20年現在の堆砂実績は,総貯水容量の約57%に達しています。

想定以上に堆砂が進行した理由としては、運転開始から3年後の昭和56年およびそれ以降発生した大雨の影響によるものと考えています。

【A3-a】

調整池への堆砂により、調整池上流河川の元河床高が上昇し、これに伴い河川水位も上昇することとなります。

【A3-b、c】

堆砂の進行による河床の上昇に伴い、洪水時等に富村ダム上流の調整池末端部付近において河川水位が上昇し、河岸の侵食等の影響が懸念されます。

【A4】

・現在の調整池の容量のみを使い最大出力で連続して運転した場合

建設当初と比較すると、現状は堆砂がかなり過行していることから、60%程度の継続時間と考えております。

・平常時の運転の出力と使用水量(富村、シイ十勝、トノカリ、ポントムラウシ)

発電所の出力および使用水量は、河川から調整池への流入量の変動と伴に日々変化するため一概に表わすことはできませんが、年平均すると最大出力・最大使用水量の50%程度となっています。なお、使用水量と取水量は同じとなります。

【A5】

資源の少ない日本において、エネルギー情勢に左右されずに安定して電気を供給することが重要な責務であります。このため、経済性や環境にも配慮しつつ、特徴の異なる電源をバランスよく組み合わせ、時々刻々と変動する需要にあわせた運用を行っており、急激な需要変動に対応できる調整池式水力は主にピーク時に稼動させています(下図参照)。

ピーク時発電量は日々変動するため、具体的な比重は表せませんが、富村発電所の発電量は道東地区の発電量の10%を占める重要な発電所であります。

*************

富村調整池(富村ダム)堆砂処理についての再質問書

富村調整池(富村ダム)堆砂処理についての再質問書

当方の10月5日付、「富村調整池(富村ダム)堆砂処理について質問書」に対し、貴社から10月26日付で回答がありましたが、理解不能なところがありますので、再度質問させていただきます。なお、回答は12月22日までにお願いいたします。

1. 「ダムの安定性に関わる条件として、設計堆砂面がダム安定性を確認するための荷重条件となっていることから、設計を超える荷重がダムに作用すると、ダム設計上の安全率を低下させることになり、ダムの安定性に影響を及ぼす可能性があります。」とのことですが、ダム設計上の安全率がどれほど低下するのか数式を用いて説明してください。

2.「ダムの設置者は、常にダムに作用する荷重が設計を超えることが無いように、事前に土砂処理等の対策を講じています。設計堆砂面に達したような場合には、河川法に基づく定期検査などにおいて、土砂処理等の対策を講ずるよう指導されることがあります。」とのことですが、河川法の条項を明らかにしてください。また指導されることがある場合の基準について明らかにしてください。これまで貴社の管理するダムで指導をうけた事例があれば明らかにしてください。

3.「計画時の土砂流入量の推定は、近傍ダムの実績を基に決定しており」とのことですが、近傍ダムとはどこのダムを指すのか明らかにしてください。

4.「想定以上に堆砂が進行した理由としては、運転開始から3年後の昭和56年およびそれ以降発生した大雨の影響によるものと考えています。」とのことですが、大雨は予測される自然現象であり、降雨確率なども踏まえて堆砂量が推定されているのではないでしょうか。より具体的に説明してください。

5.「調整池上流河川の元河床高が上昇し」とのことですが、調整池上流河川の元河床高が上昇する地点を地図に示して説明してください。

6.「堆砂の進行による河床の上昇に伴い、洪水時等に富村ダム上流の調整池末端部付近において河川水位が上昇し、河岸の侵食等の影響が懸念されます。」とのことですが、河岸の侵食の影響が生ずるところを地図で示してください。

以上

以下は10月26日付の北海道電力の回答

【Al-a】

ダムの安定性を堅持するためには、予想される荷重に対して堤体が転倒、滑動、地盤支持力に対し安全であるかどうか確認する必要があります。

ダムの安定性に関わる条件として、設計堆砂面がダム安定性を確認するための荷重条件となっていることから、設計を超える荷重がダムに作用すると、ダム設計上の安全率を低下させることになり、ダムの安定性に影響を及ぼす可能性があります。

【Al-b】

ダムに作用する荷重が設計を超えることの無いように管理し、ダムの安定性を堅持してダム下流域に対する安全性を確保しなければなりません。

【Al-c】

ダムの設置者は、常にダムに作用する荷重が設計を超えることが無いように、事前に土砂処理等の対策を講じています。設計堆砂面に達したような場合には、河川法に基づく定期検査などにおいて、土砂処理等の対策を講ずるよう指導されることがあります。

【A2】

計画時の土砂流入量の推定は、近傍ダムの実績を基に決定しており、建設後30年が経過した平成20年現在の堆砂実績は,総貯水容量の約57%に達しています。

想定以上に堆砂が進行した理由としては、運転開始から3年後の昭和56年およびそれ以降発生した大雨の影響によるものと考えています。

【A3-a】

調整池への堆砂により、調整池上流河川の元河床高が上昇し、これに伴い河川水位も上昇することとなります。

【A3-b、c】

堆砂の進行による河床の上昇に伴い、洪水時等に富村ダム上流の調整池末端部付近において河川水位が上昇し、河岸の侵食等の影響が懸念されます。

【A4】

・現在の調整池の容量のみを使い最大出力で連続して運転した場合

建設当初と比較すると、現状は堆砂がかなり過行していることから、60%程度の継続時間と考えております。

・平常時の運転の出力と使用水量(富村、シイ十勝、トノカリ、ポントムラウシ)

発電所の出力および使用水量は、河川から調整池への流入量の変動と伴に日々変化するため一概に表わすことはできませんが、年平均すると最大出力・最大使用水量の50%程度となっています。なお、使用水量と取水量は同じとなります。

【A5】

資源の少ない日本において、エネルギー情勢に左右されずに安定して電気を供給することが重要な責務であります。このため、経済性や環境にも配慮しつつ、特徴の異なる電源をバランスよく組み合わせ、時々刻々と変動する需要にあわせた運用を行っており、急激な需要変動に対応できる調整池式水力は主にピーク時に稼動させています(下図参照)。

ピーク時発電量は日々変動するため、具体的な比重は表せませんが、富村発電所の発電量は道東地区の発電量の10%を占める重要な発電所であります。

2010年12月02日

十勝川水系河川整備計画に関する質問書

当会は、先ごろ策定された十勝川水系河川整備計画に関して、帯広開発建設部長に対し11月24日付けで下記の質問書を送付しました。

当会および当会役員が昨年10月の公聴会で意見を述べた十勝川水系河川整備計画(以下、計画という)が9月に策定されましたが、この計画について、以下の5点について質問いたします。ご多忙とは存じますが、12月20日までに回答くだるようお願いいたします。

質問1.「氷河期の遺存種であり国内でもごく限られた地域にしか生育していない貴重な種であるケショウヤナギが分布している。」(計画P.43)と記述されていますが、ケショウヤナギが氷期からの遺存種であるという根拠資料を明らかにしてください。

質問⒉.当会は、相生中島地区の掘削工事について昨年6月に質問書を、同7月に再質問を提出しました。この中で、相生中島地区の水路掘削による周辺の河川形態への影響について質問したのに対し、「当該工事は、現在の低水路を残したうえで右岸側の高水敷に洪水時のみ流れる水路を掘削するものであり、洪水時の水位低下により治水安全度は向上しますが、通常時の流れは現在と変わらないことから、上下流域や流入する支川等への影響はないと考えています。」との回答がありました。しかし、今回策定された計画では「整備中の相生中島地区では洪水時の流れの状況がこれまでと変化することから、河床の低下や土砂堆積、河岸の侵食等の土砂動態について注意深く監視する必要がある」と書かれています。回答と計画の記述は同じ行政機関が作成したのかと疑わざるを得ないほどの違いがあります。このような齟齬が生じた理由を明らかにしてください。

質問3 当会は、公聴会において、洪水防御に関する計画の基本である洪水のピーク流量(基本高水のピーク流量)が過大に見積もられたものではない、という科学的根拠を示すことを求めました。

これに対し、貴職は次のような見解を明らかにしました。

河川整備基本方針は、治水安全度の全国バランス等を考慮しつつ、長期的な視点に立って定める河川整備の目標であり、その内容の客観性及び公平性を確保するため、十勝川などの一級河川においては河川について専門的知見を持った学識経験者等から構成された社会資本整備審議会の意見を聴いて、国土交通大臣が定めるものです。平成19年3月に策定した河川整備基本方針は、このような手続きを経た上で、昭和55年に改定した十勝川水系工事実施基本計画の流量を検証のうえ踏襲し、上流基準地点帯広においては基本高水のピーク流量を6,800m3/sとし、洪水調節施設により700m3/sの調節を行い、計画高水流量を6,100m3/sとするとともに、下流基準地点茂岩においては基本高水のピーク流量15,200m3/sとし、洪水調節施設により1,500m3/s の調節を行い、計画高水流量を13,700m3/sとした(P.21)ものです。

平成19 年の河川整備基本方針の策定時における流量の検証は、以下に示すとおりです。

・年最大流量と年最大降雨量の経年変化から、昭和55年の計画策定後に、計画を変更するような大きな出水が発生していないこと。

・近年のデータを含めて流量を確率処理して検証した結果、1/150確率で起こると想定される流量は下記のとおりであること。

帯広基準点( 6,800m3/s):1/150確率の流量の推定範囲は 6,000m3/s ~ 7,400m3/s

茂岩基準点(15,200m3/s):1/150 確率の流量の推定範囲は12,100m3/s ~15,600m3/s

・既往洪水からの検証として、既往洪水の降雨でも洪水前に流域が湿潤状態であったと仮定した場合には、基本高水のピーク流量を上回る流量が起こりうること。

帯広基準点:昭和56 年8 月の降雨で約 7,900m3/s と推定

茂岩基準点:大正11 年8 月の降雨で約16,900m3/s と推定

・以上の検証により、既定計画の流量を踏襲することとしたものです。

貴職は、基本高水のピーク流量をどのような手続きで決めたかということと1/150確率の流量の数値について明らかにしましたが、1/150確率の流量の数値をどのような確率処理によって決めたかという核心部分については、まったくふれていません。この点について具体的に明らかにしてください。

質問4 当会は、公聴会で河道掘削・河畔林伐採と計画高水位について、以下のように指摘しました。

・原案の72頁には、「河道への分配流量を安全に流下させることができるよう河道の掘削を行う」と述べ、73頁には河道掘削のイメージ図(図2-3、図2-4)が載せられている。そして、このイメージ図には計画高水位の線が引かれている。今後30年の河川整備にあたっては、計画高水流量が過大であることから、戦後最大規模の洪水流量を安全に流下させる「目標流量」と「河道への分配流量」 を設定したはずである。ならばこのイメージ図には「分配流量の水位」がなければならない。「分配流量の水位」を記載しないのは、不都合な事実の隠蔽といわれてもしかたがない。河道掘削の必要性は「分配流量の水位」との関係で判断するのが合理的である。したがって、当会は、この河道掘削の必要性が低いと考えており、再検討を求める。

・原案では、「河道内の樹木は、・・・・・・洪水時には水位の上昇や流木の発生の原因になる」ので「樹木が繁茂する前に伐採を行う」とし、河道内樹木の管理イメージ図(図2-17)を掲載している。ここでも計画高水位の線が引かれ、樹木が繁茂すると計画高水位よりも水位が上昇するとの説明がなされている。 河道掘削同様、河畔林伐採の必要性は「分配流量の水位」との関係で判断するのが合理的である。また特に下流域の河畔林には流木捕捉効果が知られている。したがって、当会は、この河畔林伐採について、再検討を求める。

これに対して、貴職は「現在の堤防の整備状況等を踏まえ、河川整備計画(案)では河道への配分流量を計画高水位以下で安全に流下させることができる整備内容を検討し、その結果を示しています。」との見解を明らかにしました。

しかし、この河川整備計画は「十勝川水系河川整備基本方針に則し、十勝川水系を総合的に管理するため、河川整備の目標及び実施に関する事項を定めるもので、その対象期間は概ね30年とするものであり、洪水による災害の発生防止又は軽減に関しては、河川整備基本方針で定めた目標に向けて段階的に整備を進めることとし、十勝川流域において甚大な被害をもたらした戦後最大規模の洪水である昭和37年8月降雨(帯広地点より下流域)、昭和56年8月 降雨(帯広地点より上流域)、昭和63年11月降雨(浦幌十勝川流域)により発生する洪水流量(以下「目標流量」と言う)を安全に流下させることを目標」 (P.66)としているのです。

これを無視して、現在の治水の最終目標である十勝川水系河川整備基本方針にある計画高水位を持ち出すのは、論理に一貫性がありません。このことに対する貴職の見解を明らかにしてください。

質問5 当会は、公聴会において現在相生中島地区で行われている掘削工事は、安全に名を借りた不必要な公共土木工事であり、原案から相生中島地区の掘削工事を削除することを求めました。

これに対し、貴職は、工事の妥当性を次のように説明しました。

本計画では、十勝川流域において甚大な被害をもたらした戦後最大規模の洪水である昭和37 年8 月降雨(帯広地点より下流域)、昭和56 年8 月降雨(帯広地点より上流域)、昭和63 年11 月降雨(浦幌十勝川流域)により発生する洪水流量(以下「目標流量」と言う)を安全に流下させることを目標(P.66)とし、本支川や上下流の関係を踏まえた治水安全度のバランス等を考慮(P.62)した上で、河道断面が不足している区間として相生中島地区や帯広周辺の河道を掘削するものです。

ご指摘のあった昭和56年8月洪水時の状況と本計画との関係については、以下に示します。

現在の河道は、昭和56年8月洪水当時と比べ、河道断面が異なるとともに、河道内樹木が繁茂し、その範囲も増加しています。河道内樹木については、洪水時には流速の低減や流木を捕捉する効果が期待できる一方で、水位の上昇や流木の発生の原因とも(P.92)なります。流下能力を確保する方法としては、河道の掘削のほか、樹木を伐採する方法などが考えられますが、河畔林の環境面なども含めた多様な機能や今後の維持管理等を考慮し、河道の掘削により対処することとしたものです。

貴職の説明によれば、河道断面が昭和56年当時と異なるとのことですので、昭和56年以降河道断面がどのように変化したのか図を用いて明らかにしてください。

*************

十勝川水系河川整備計画に関する質問書

十勝川水系河川整備計画に関する質問書

当会および当会役員が昨年10月の公聴会で意見を述べた十勝川水系河川整備計画(以下、計画という)が9月に策定されましたが、この計画について、以下の5点について質問いたします。ご多忙とは存じますが、12月20日までに回答くだるようお願いいたします。

質問1.「氷河期の遺存種であり国内でもごく限られた地域にしか生育していない貴重な種であるケショウヤナギが分布している。」(計画P.43)と記述されていますが、ケショウヤナギが氷期からの遺存種であるという根拠資料を明らかにしてください。

質問⒉.当会は、相生中島地区の掘削工事について昨年6月に質問書を、同7月に再質問を提出しました。この中で、相生中島地区の水路掘削による周辺の河川形態への影響について質問したのに対し、「当該工事は、現在の低水路を残したうえで右岸側の高水敷に洪水時のみ流れる水路を掘削するものであり、洪水時の水位低下により治水安全度は向上しますが、通常時の流れは現在と変わらないことから、上下流域や流入する支川等への影響はないと考えています。」との回答がありました。しかし、今回策定された計画では「整備中の相生中島地区では洪水時の流れの状況がこれまでと変化することから、河床の低下や土砂堆積、河岸の侵食等の土砂動態について注意深く監視する必要がある」と書かれています。回答と計画の記述は同じ行政機関が作成したのかと疑わざるを得ないほどの違いがあります。このような齟齬が生じた理由を明らかにしてください。

質問3 当会は、公聴会において、洪水防御に関する計画の基本である洪水のピーク流量(基本高水のピーク流量)が過大に見積もられたものではない、という科学的根拠を示すことを求めました。

これに対し、貴職は次のような見解を明らかにしました。

河川整備基本方針は、治水安全度の全国バランス等を考慮しつつ、長期的な視点に立って定める河川整備の目標であり、その内容の客観性及び公平性を確保するため、十勝川などの一級河川においては河川について専門的知見を持った学識経験者等から構成された社会資本整備審議会の意見を聴いて、国土交通大臣が定めるものです。平成19年3月に策定した河川整備基本方針は、このような手続きを経た上で、昭和55年に改定した十勝川水系工事実施基本計画の流量を検証のうえ踏襲し、上流基準地点帯広においては基本高水のピーク流量を6,800m3/sとし、洪水調節施設により700m3/sの調節を行い、計画高水流量を6,100m3/sとするとともに、下流基準地点茂岩においては基本高水のピーク流量15,200m3/sとし、洪水調節施設により1,500m3/s の調節を行い、計画高水流量を13,700m3/sとした(P.21)ものです。

平成19 年の河川整備基本方針の策定時における流量の検証は、以下に示すとおりです。

・年最大流量と年最大降雨量の経年変化から、昭和55年の計画策定後に、計画を変更するような大きな出水が発生していないこと。

・近年のデータを含めて流量を確率処理して検証した結果、1/150確率で起こると想定される流量は下記のとおりであること。

帯広基準点( 6,800m3/s):1/150確率の流量の推定範囲は 6,000m3/s ~ 7,400m3/s

茂岩基準点(15,200m3/s):1/150 確率の流量の推定範囲は12,100m3/s ~15,600m3/s

・既往洪水からの検証として、既往洪水の降雨でも洪水前に流域が湿潤状態であったと仮定した場合には、基本高水のピーク流量を上回る流量が起こりうること。

帯広基準点:昭和56 年8 月の降雨で約 7,900m3/s と推定

茂岩基準点:大正11 年8 月の降雨で約16,900m3/s と推定

・以上の検証により、既定計画の流量を踏襲することとしたものです。

貴職は、基本高水のピーク流量をどのような手続きで決めたかということと1/150確率の流量の数値について明らかにしましたが、1/150確率の流量の数値をどのような確率処理によって決めたかという核心部分については、まったくふれていません。この点について具体的に明らかにしてください。

質問4 当会は、公聴会で河道掘削・河畔林伐採と計画高水位について、以下のように指摘しました。

・原案の72頁には、「河道への分配流量を安全に流下させることができるよう河道の掘削を行う」と述べ、73頁には河道掘削のイメージ図(図2-3、図2-4)が載せられている。そして、このイメージ図には計画高水位の線が引かれている。今後30年の河川整備にあたっては、計画高水流量が過大であることから、戦後最大規模の洪水流量を安全に流下させる「目標流量」と「河道への分配流量」 を設定したはずである。ならばこのイメージ図には「分配流量の水位」がなければならない。「分配流量の水位」を記載しないのは、不都合な事実の隠蔽といわれてもしかたがない。河道掘削の必要性は「分配流量の水位」との関係で判断するのが合理的である。したがって、当会は、この河道掘削の必要性が低いと考えており、再検討を求める。

・原案では、「河道内の樹木は、・・・・・・洪水時には水位の上昇や流木の発生の原因になる」ので「樹木が繁茂する前に伐採を行う」とし、河道内樹木の管理イメージ図(図2-17)を掲載している。ここでも計画高水位の線が引かれ、樹木が繁茂すると計画高水位よりも水位が上昇するとの説明がなされている。 河道掘削同様、河畔林伐採の必要性は「分配流量の水位」との関係で判断するのが合理的である。また特に下流域の河畔林には流木捕捉効果が知られている。したがって、当会は、この河畔林伐採について、再検討を求める。

これに対して、貴職は「現在の堤防の整備状況等を踏まえ、河川整備計画(案)では河道への配分流量を計画高水位以下で安全に流下させることができる整備内容を検討し、その結果を示しています。」との見解を明らかにしました。

しかし、この河川整備計画は「十勝川水系河川整備基本方針に則し、十勝川水系を総合的に管理するため、河川整備の目標及び実施に関する事項を定めるもので、その対象期間は概ね30年とするものであり、洪水による災害の発生防止又は軽減に関しては、河川整備基本方針で定めた目標に向けて段階的に整備を進めることとし、十勝川流域において甚大な被害をもたらした戦後最大規模の洪水である昭和37年8月降雨(帯広地点より下流域)、昭和56年8月 降雨(帯広地点より上流域)、昭和63年11月降雨(浦幌十勝川流域)により発生する洪水流量(以下「目標流量」と言う)を安全に流下させることを目標」 (P.66)としているのです。

これを無視して、現在の治水の最終目標である十勝川水系河川整備基本方針にある計画高水位を持ち出すのは、論理に一貫性がありません。このことに対する貴職の見解を明らかにしてください。

質問5 当会は、公聴会において現在相生中島地区で行われている掘削工事は、安全に名を借りた不必要な公共土木工事であり、原案から相生中島地区の掘削工事を削除することを求めました。

これに対し、貴職は、工事の妥当性を次のように説明しました。

本計画では、十勝川流域において甚大な被害をもたらした戦後最大規模の洪水である昭和37 年8 月降雨(帯広地点より下流域)、昭和56 年8 月降雨(帯広地点より上流域)、昭和63 年11 月降雨(浦幌十勝川流域)により発生する洪水流量(以下「目標流量」と言う)を安全に流下させることを目標(P.66)とし、本支川や上下流の関係を踏まえた治水安全度のバランス等を考慮(P.62)した上で、河道断面が不足している区間として相生中島地区や帯広周辺の河道を掘削するものです。

ご指摘のあった昭和56年8月洪水時の状況と本計画との関係については、以下に示します。

現在の河道は、昭和56年8月洪水当時と比べ、河道断面が異なるとともに、河道内樹木が繁茂し、その範囲も増加しています。河道内樹木については、洪水時には流速の低減や流木を捕捉する効果が期待できる一方で、水位の上昇や流木の発生の原因とも(P.92)なります。流下能力を確保する方法としては、河道の掘削のほか、樹木を伐採する方法などが考えられますが、河畔林の環境面なども含めた多様な機能や今後の維持管理等を考慮し、河道の掘削により対処することとしたものです。

貴職の説明によれば、河道断面が昭和56年当時と異なるとのことですので、昭和56年以降河道断面がどのように変化したのか図を用いて明らかにしてください。

以上

2010年10月18日

北電富村ダムの堆砂処理についての質問書

当会と道内の自然保護団体は、10月5日付で北海道電力株式会社佐藤佳孝社長に対し、大雪山国立公園内にある富村ダムの堆砂処理について質問書を送付しました。なお、当会は今月30日に帯広市で開催される十勝環境交流会でこの富村ダムの問題点について報告します。

富村調整池(以下、富村ダムという)堆砂処理の必要性について、貴社からこれまで4回説明を受けてきましたが、下記の点について、納得のいく説明がなされていませんので具体的に書面で回答してください。なお、回答は10月26日までにお願いいたします。

1.堆砂と安定性・安全性の関係、浚渫の法令上の根拠について

平成21年12月15日の説明資料(以下、説明資料という)によれば、「数年後には富村ダムの設計堆砂面に達する見込であり、ダムの安定性に影響を与える」、「ダム安全性の確保のためには、早急に堆砂処理を行う必要があります」と記されています。

a.設計堆砂面に達したなら、ダムの安定性にどれほどの影響を与えるか、数式も用いて解りやすく説明してください。

b.「ダムの安定性」と「ダム安全性」の関係について説明してください。

c. 設計堆砂面に達したなら、浚渫が義務付けられているのか、もしそうであれば、根拠となる法令を明らかにしてください。

2.想定の半分の時間で予定堆砂量に達したことについて

これまでの説明によると、貴社は設計堆砂面への到達を湛水開始後70年と想定していたとのことですが、その想定は大きく外れ、半分の年月で設計堆砂面に達する見込みとなりました。このように貴社の予見能力の乏しさが明らかになったわけですが、今後の教訓とするためどこに問題があったか明らかにしてください。

3.流入河川の流域の森林に悪影響をあたえることについて

貴社の説明資料によれば、「洪水時には調整池末端部の河川水位が上昇し、調整湛水区域外の森林に悪影響を及ぼすことが懸念される」と記されています。

a.洪水時に河川水位が上昇することと、堆砂量との関係について明らかにしてください。

b.悪影響を及ぼす調整湛水区域外の森林とはどこをいうのか地図上で明らかにしてください。

c.森林へどのような悪影響があるか具体的に明らかにしてください。

4.現地説明会の説明では、この工事の目的はピーク時対策発電の貯水量不足を解消するためとされ、この富村発電所は最大出力4万キロワット/時の最大水量33.5立方/秒とのことですが、最大出力で発電すると、現在の貯水容量で何時間発電できるのか、また、平常運転時の出力とその使用水量と平常の取水量(本流、ポントム、トノカリ、ポン十勝などあわせて)はいくらであるかを明らかにしてください。

5.ピーク時対策発電は、普通は火発などの出力をあげて対応するものではないかと思われますが、富村発電所の同送電系統でのピーク時発電量のうち、この発電所はどのくらいの比重をしめているのかを明らかにしてください。

***********

富村調整池(富村ダム)堆砂処理についての質問書

富村調整池(富村ダム)堆砂処理についての質問書

富村調整池(以下、富村ダムという)堆砂処理の必要性について、貴社からこれまで4回説明を受けてきましたが、下記の点について、納得のいく説明がなされていませんので具体的に書面で回答してください。なお、回答は10月26日までにお願いいたします。

1.堆砂と安定性・安全性の関係、浚渫の法令上の根拠について

平成21年12月15日の説明資料(以下、説明資料という)によれば、「数年後には富村ダムの設計堆砂面に達する見込であり、ダムの安定性に影響を与える」、「ダム安全性の確保のためには、早急に堆砂処理を行う必要があります」と記されています。

a.設計堆砂面に達したなら、ダムの安定性にどれほどの影響を与えるか、数式も用いて解りやすく説明してください。

b.「ダムの安定性」と「ダム安全性」の関係について説明してください。

c. 設計堆砂面に達したなら、浚渫が義務付けられているのか、もしそうであれば、根拠となる法令を明らかにしてください。

2.想定の半分の時間で予定堆砂量に達したことについて

これまでの説明によると、貴社は設計堆砂面への到達を湛水開始後70年と想定していたとのことですが、その想定は大きく外れ、半分の年月で設計堆砂面に達する見込みとなりました。このように貴社の予見能力の乏しさが明らかになったわけですが、今後の教訓とするためどこに問題があったか明らかにしてください。

3.流入河川の流域の森林に悪影響をあたえることについて

貴社の説明資料によれば、「洪水時には調整池末端部の河川水位が上昇し、調整湛水区域外の森林に悪影響を及ぼすことが懸念される」と記されています。

a.洪水時に河川水位が上昇することと、堆砂量との関係について明らかにしてください。

b.悪影響を及ぼす調整湛水区域外の森林とはどこをいうのか地図上で明らかにしてください。

c.森林へどのような悪影響があるか具体的に明らかにしてください。

4.現地説明会の説明では、この工事の目的はピーク時対策発電の貯水量不足を解消するためとされ、この富村発電所は最大出力4万キロワット/時の最大水量33.5立方/秒とのことですが、最大出力で発電すると、現在の貯水容量で何時間発電できるのか、また、平常運転時の出力とその使用水量と平常の取水量(本流、ポントム、トノカリ、ポン十勝などあわせて)はいくらであるかを明らかにしてください。

5.ピーク時対策発電は、普通は火発などの出力をあげて対応するものではないかと思われますが、富村発電所の同送電系統でのピーク時発電量のうち、この発電所はどのくらいの比重をしめているのかを明らかにしてください。

以上

2010年07月30日

十勝川水系河川整備計画(案)に当会の意見は反映されたか(6)

7.相生中島地区の掘削工事について

当会は、現在相生中島地区で行われている掘削工事の問題点を以下のように指摘しました。

原案には、河道への配分流量を安全に流下させるとして、相生中島地区で右岸高水敷の一部を掘削することが明記されている(72頁)。しかし、現状の危険度、つまりどの程度の洪水で災害が生じるかについて具体的説明はない。

前述のとおり、昭和56年8月の洪水のときの日降雨量は、芽室町では382年に1度の確率とされ、集水域全体でも数百年に1度の降雨確率と考えられる記録的なものであった。この時の帯広地点での流量は4952㎥/sに達したが、相生中島地区では、堤防から洪水流の氾濫はなかった(22頁)。その後、昭和60年に十勝ダムが完成したことにより、今回の戦後最大規模の洪水流量を安全に流下させる、というこの原案において、帯広地点の河道への分配流量は4300㎥/sとされている。つまり、現状の堤防でも想定した洪水流が溢れ出る可能性はないのである。

また、当会は、帯広開発建設部に今年6月に質問書を、7月に再質問書を提出し、この掘削工事による洪水防止効果について具体的説明を求めたが、治水課長からの回答は、安全度の向上を繰り返すだけで、具体的根拠を示すことができなかった。

以上のことから、相生中島地区の掘削工事は、安全に名を借りた不必要な公共土木工事である、と判断せざるを得ない。よって当会は、原案から相生中島地区の掘削工事を削除することを求める。

これに対し、開発建設部は、工事の妥当性を以下のように説明しました。

本計画では、十勝川流域において甚大な被害をもたらした戦後最大規模の洪水である昭和37 年8 月降雨(帯広地点より下流域)、昭和56 年8 月降雨(帯広地点より上流域)、昭和63 年11 月降雨(浦幌十勝川流域)により発生する洪水流量(以下「目標流量」と言う)を安全に流下させることを目標(P.66)とし、本支川や上下流の関係を踏まえた治水安全度のバランス等を考慮(P.62)した上で、河道断面が不足している区間として相生中島地区や帯広周辺の河道を掘削するものです。

ご指摘のあった昭和56 年8 月洪水時の状況と本計画との関係については、以下に示します。

現在の河道は、昭和56 年8 月洪水当時と比べ、河道断面が異なるとともに、河道内樹木が繁茂し、その範囲も増加しています。河道内樹木については、洪水時には流速の低減や流木を捕捉する効果が期待できる一方で、水位の上昇や流木の発生の原因とも(P.92)なります。流下能力を確保する方法としては、河道の掘削のほか、樹木を伐採する方法などが考えられますが、河畔林の環境面なども含めた多様な機能や今後の維持管理等を考慮し、河道の掘削により対処することとしたものです。

彼らは、注目すべき説明をしています。すなわち「現在の河道は、昭和56 年8 月洪水当時と比べ、河道断面が異なるとともに、河道内樹木が繁茂し、その範囲も増加しています」とし、相生中島地区のすぐ上流付近の流下能力が2,000立方メートル/秒程度しかないことが図示されています。

しかし、河道断面が昭和56年以降どのように変化したのかの説明はありません。また、流下能力を確保する方法として、「樹木を伐採する方法などが考えられますが、河畔林の環境面なども含めた多様な機能や今後の維持管理等を考慮し、河道の掘削により対処することとした」というのですが、然別川の河畔林伐採の例からもわかるように、河畔林を切りたがる彼らが河畔林を積極的に残そうといってもにわかに信じられません。他の動機がありそうです。実は河道掘削により出た砂利の2~3割は高規格道路のために使われるのです。

本当の目的が高規格道路の資材確保ではないというのなら、上に指摘した点などに具体的に答えなければなりません。

当会は、現在相生中島地区で行われている掘削工事の問題点を以下のように指摘しました。

原案には、河道への配分流量を安全に流下させるとして、相生中島地区で右岸高水敷の一部を掘削することが明記されている(72頁)。しかし、現状の危険度、つまりどの程度の洪水で災害が生じるかについて具体的説明はない。

前述のとおり、昭和56年8月の洪水のときの日降雨量は、芽室町では382年に1度の確率とされ、集水域全体でも数百年に1度の降雨確率と考えられる記録的なものであった。この時の帯広地点での流量は4952㎥/sに達したが、相生中島地区では、堤防から洪水流の氾濫はなかった(22頁)。その後、昭和60年に十勝ダムが完成したことにより、今回の戦後最大規模の洪水流量を安全に流下させる、というこの原案において、帯広地点の河道への分配流量は4300㎥/sとされている。つまり、現状の堤防でも想定した洪水流が溢れ出る可能性はないのである。

また、当会は、帯広開発建設部に今年6月に質問書を、7月に再質問書を提出し、この掘削工事による洪水防止効果について具体的説明を求めたが、治水課長からの回答は、安全度の向上を繰り返すだけで、具体的根拠を示すことができなかった。

以上のことから、相生中島地区の掘削工事は、安全に名を借りた不必要な公共土木工事である、と判断せざるを得ない。よって当会は、原案から相生中島地区の掘削工事を削除することを求める。

これに対し、開発建設部は、工事の妥当性を以下のように説明しました。

本計画では、十勝川流域において甚大な被害をもたらした戦後最大規模の洪水である昭和37 年8 月降雨(帯広地点より下流域)、昭和56 年8 月降雨(帯広地点より上流域)、昭和63 年11 月降雨(浦幌十勝川流域)により発生する洪水流量(以下「目標流量」と言う)を安全に流下させることを目標(P.66)とし、本支川や上下流の関係を踏まえた治水安全度のバランス等を考慮(P.62)した上で、河道断面が不足している区間として相生中島地区や帯広周辺の河道を掘削するものです。

ご指摘のあった昭和56 年8 月洪水時の状況と本計画との関係については、以下に示します。

現在の河道は、昭和56 年8 月洪水当時と比べ、河道断面が異なるとともに、河道内樹木が繁茂し、その範囲も増加しています。河道内樹木については、洪水時には流速の低減や流木を捕捉する効果が期待できる一方で、水位の上昇や流木の発生の原因とも(P.92)なります。流下能力を確保する方法としては、河道の掘削のほか、樹木を伐採する方法などが考えられますが、河畔林の環境面なども含めた多様な機能や今後の維持管理等を考慮し、河道の掘削により対処することとしたものです。

彼らは、注目すべき説明をしています。すなわち「現在の河道は、昭和56 年8 月洪水当時と比べ、河道断面が異なるとともに、河道内樹木が繁茂し、その範囲も増加しています」とし、相生中島地区のすぐ上流付近の流下能力が2,000立方メートル/秒程度しかないことが図示されています。

しかし、河道断面が昭和56年以降どのように変化したのかの説明はありません。また、流下能力を確保する方法として、「樹木を伐採する方法などが考えられますが、河畔林の環境面なども含めた多様な機能や今後の維持管理等を考慮し、河道の掘削により対処することとした」というのですが、然別川の河畔林伐採の例からもわかるように、河畔林を切りたがる彼らが河畔林を積極的に残そうといってもにわかに信じられません。他の動機がありそうです。実は河道掘削により出た砂利の2~3割は高規格道路のために使われるのです。

本当の目的が高規格道路の資材確保ではないというのなら、上に指摘した点などに具体的に答えなければなりません。

2010年07月14日

十勝川水系河川整備計画(案)に当会の意見は反映されたか(5)

6.河道掘削・河畔林伐採と計画高水位

当会は、河道掘削・河畔林伐採と計画高水位について、以下のように指摘しました。

原案の72頁には、「河道への分配流量を安全に流下させることができるよう河道の掘削を行う」と述べ、73頁には河道掘削のイメージ図(図2-3、図2-4)が載せられている。そして、このイメージ図には計画高水位の線が引かれている。

今後30年の河川整備にあたっては、計画高水流量が過大であることから、戦後最大規模の洪水流量を安全に流下させる「目標流量」と「河道への分配流量」を設定したはずである。ならばこのイメージ図には「分配流量の水位」がなければならない。「分配流量の水位」を記載しないのは、不都合な事実の隠蔽といわれてもしかたがない。

河道掘削の必要性は「分配流量の水位」との関係で判断するのが合理的である。したがって、当会は、この河道掘削の必要性が低いと考えており、再検討を求める。

原案では、「河道内の樹木は、・・・・・・洪水時には水位の上昇や流木の発生の原因になる」ので「樹木が繁茂する前に伐採を行う」とし、河道内樹木の管理イメージ図(図2-17)を掲載している。ここでも計画高水位の線が引かれ、樹木が繁茂すると計画高水位よりも水位が上昇するとの説明がなされている。河道掘削同様、河畔林伐採の必要性は「分配流量の水位」との関係で判断するのが合理的である。また特に下流域の河畔林には流木捕捉効果が知られている。したがって、当会は、この河畔林伐採について、再検討を求める。

これに対して、開発建設部は以下のような見解を掲載しました。

現在の堤防の整備状況等を踏まえ、河川整備計画(案)では河道への配分流量を計画高水位以下で安全に流下させることができる整備内容を検討し、その結果を示しています。

これは、とてもおかしな説明です。

開発建設部は、この河川整備計画(案)が「十勝川水系河川整備基本方針に則し、十勝川水系を総合的に管理するため、河川整備の目標及び実施に関する事項を定めるもので、その対象期間は概ね30年とするものであり、洪水による災害の発生防止又は軽減に関しては、河川整備基本方針で定めた目標に向けて段階的に整備を進めることとし、十勝川流域において甚大な被害をもたらした戦後最大規模の洪水である昭和37年8月降雨(帯広地点より下流域)、昭和56年8月降雨(帯広地点より上流域)、昭和63年11月降雨(浦幌十勝川流域)により発生する洪水流量(以下「目標流量」と言う)を安全に流下させることを目標とする(P.66)こととしています。」と位置づけられていることを無視して、現在の治水の最終目標である十勝川水系河川整備基本方針にある計画高水位を持ち出したのです。河川整備基本方針との関係をもう一度整理して書き直さなければ、とてもお粗末な河川整備計画が確定することになります。首尾一貫しない河川行政は、国民にとって余りに不幸なことです。

当会は、河道掘削・河畔林伐採と計画高水位について、以下のように指摘しました。

原案の72頁には、「河道への分配流量を安全に流下させることができるよう河道の掘削を行う」と述べ、73頁には河道掘削のイメージ図(図2-3、図2-4)が載せられている。そして、このイメージ図には計画高水位の線が引かれている。

今後30年の河川整備にあたっては、計画高水流量が過大であることから、戦後最大規模の洪水流量を安全に流下させる「目標流量」と「河道への分配流量」を設定したはずである。ならばこのイメージ図には「分配流量の水位」がなければならない。「分配流量の水位」を記載しないのは、不都合な事実の隠蔽といわれてもしかたがない。

河道掘削の必要性は「分配流量の水位」との関係で判断するのが合理的である。したがって、当会は、この河道掘削の必要性が低いと考えており、再検討を求める。

原案では、「河道内の樹木は、・・・・・・洪水時には水位の上昇や流木の発生の原因になる」ので「樹木が繁茂する前に伐採を行う」とし、河道内樹木の管理イメージ図(図2-17)を掲載している。ここでも計画高水位の線が引かれ、樹木が繁茂すると計画高水位よりも水位が上昇するとの説明がなされている。河道掘削同様、河畔林伐採の必要性は「分配流量の水位」との関係で判断するのが合理的である。また特に下流域の河畔林には流木捕捉効果が知られている。したがって、当会は、この河畔林伐採について、再検討を求める。

これに対して、開発建設部は以下のような見解を掲載しました。

現在の堤防の整備状況等を踏まえ、河川整備計画(案)では河道への配分流量を計画高水位以下で安全に流下させることができる整備内容を検討し、その結果を示しています。

これは、とてもおかしな説明です。

開発建設部は、この河川整備計画(案)が「十勝川水系河川整備基本方針に則し、十勝川水系を総合的に管理するため、河川整備の目標及び実施に関する事項を定めるもので、その対象期間は概ね30年とするものであり、洪水による災害の発生防止又は軽減に関しては、河川整備基本方針で定めた目標に向けて段階的に整備を進めることとし、十勝川流域において甚大な被害をもたらした戦後最大規模の洪水である昭和37年8月降雨(帯広地点より下流域)、昭和56年8月降雨(帯広地点より上流域)、昭和63年11月降雨(浦幌十勝川流域)により発生する洪水流量(以下「目標流量」と言う)を安全に流下させることを目標とする(P.66)こととしています。」と位置づけられていることを無視して、現在の治水の最終目標である十勝川水系河川整備基本方針にある計画高水位を持ち出したのです。河川整備基本方針との関係をもう一度整理して書き直さなければ、とてもお粗末な河川整備計画が確定することになります。首尾一貫しない河川行政は、国民にとって余りに不幸なことです。

2010年07月13日

十勝川水系河川整備計画(案)に当会の意見は反映されたか(4)

5.基本高水のピーク流量

洪水防御に関する計画の基本である洪水のピーク流量(基本高水のピーク流量)について当会は、以下のような指摘をしました。

十勝川水系河川整備計画原案(以下、原案という)によると、帯広地点における基本高水のピーク流量および計画高水流量は、昭和41年にそれぞれ4800㎥/s、4100㎥/sに設定され、その後昭和55年にそれぞれ6800㎥/s、6100㎥/sに大幅に引上げられた。そして、この数値は、「検証のうえ踏襲し」ているとして、現在も引き継がれている(21頁)。

しかし、昭和55年の大幅な引上げの理由について、原案では「昭和47年9月洪水を契機として、流域の開発の進展、特に中流部における人口・資産の増大を踏まえ」(16頁)と記述されているに過ぎない。

また、10月8日の音更町での説明会では、昭和55年の大幅引上げの根拠についての質問に対し、福田計画官は、過去の洪水を踏まえて、と原案に書かれていることを述べた。しかし、昭和41年から昭和55年までの間の帯広地点での最大流量は、昭和47年9月洪水の2880㎥であり(表1-2)、大幅な引上げの根拠とはならないと指摘されると、原案に明記されていない、1 50年に1度の降雨量から設定したと説明した。

原案に述べられているように、洪水のピーク流量(基本高水のピーク流量)は、洪水防御に関する計画の基本である(18頁)。それにもかかわらず、この原案において、この数値の算出根拠が十分説明されていないのは、この河川整備計画の根幹にかかわる重大な問題である。

よって当会は、この数値が過大に見積もられた洪水ピーク流量ではない、という科学的根拠を示すことを求める。なぜなら、洪水ピーク流量が過大に設定されるならば、洪水対策と称して無駄な公共土木工事が営々と行われることになるからである。

さらに具体的に根拠を示すことを求めました。

ピーク流量を設定するにあたって、その根拠とする数値が書かれていないということです。十勝川水系では150年に一度の確率で起こる洪水に備えた河川整備をすることになっています。ですから150年に一度の降雨確率の3日間降雨量を何ミリにしているのか、また時間あたりの降雨量を何ミリにしているのかということが明らかにされなければなりません。これは非常に重要なことです。なぜなら、3日間の総降雨量が同じでも、短時間に集中的に降るパターンと分散して降るパターンではピーク流量が違ってくるからです。総降雨量が150年に一度の降雨確率であっても、集中的に降るパターンで計算したならピーク流量は大きくなります。しかし、そういう降りかたをする確率は150分の一よりはるかに小さくなります。ならば、150年に一度の降雨確率というのは、まやかしということになります。時間降雨量を多くすることでピーク流量を大きくすることができ、過大な整備、すなわち無駄な公共事業をつくりだすことになるのです。こうした不透明な数値操作によるピーク流量が、ダムその他の治水対策の根拠となって、多くの税金がつぎ込まれてきました。

整備計画原案に、基本高水流量を決めたさいの根拠となる数値が書かれていないということは、科学的な検証に耐える計画ではないということです。

これに対し、開発建設部は次のような見解を掲載しました。

河川整備基本方針は、治水安全度の全国バランス等を考慮しつつ、長期的な視点に立って定める河川整備の目標であり、その内容の客観性及び公平性を確保するため、十勝川などの一級河川においては河川について専門的知見を持った学識経験者等から構成された社会資本整備審議会の意見を聴いて、国土交通大臣が定めるものです。平成19年3月に策定した河川整備基本方針は、このような手続きを経た上で、昭和55年に改定した十勝川水系工事実施基本計画の流量を検証のうえ踏襲し、上流基準地点帯広においては基本高水のピーク流量を6,800m3/sとし、洪水調節施設により700m3/sの調節を行い、計画高水流量を6,100m3/sとするとともに、下流基準地点茂岩においては基本高水のピーク流量15,200m3/sとし、洪水調節施設により1,500m3/sの調節を行い、計画高水流量を13,700m3/sとした(P.21)ものです。

平成19 年の河川整備基本方針の策定時における流量の検証は、以下に示すとおりです。

・年最大流量と年最大降雨量の経年変化から、昭和55年の計画策定後に、計画を変更するような大きな出水が発生していないこと。

・近年のデータを含めて流量を確率処理して検証した結果、1/150確率で起こると想定される流量は下記のとおりであること。

帯広基準点( 6,800m3/s):1/150確率の流量の推定範囲は 6,000m3/s ~ 7,400m3/s

茂岩基準点(15,200m3/s):1/150 確率の流量の推定範囲は12,100m3/s ~15,600m3/s

・既往洪水からの検証として、既往洪水の降雨でも洪水前に流域が湿潤状態であったと仮定した場合には、基本高水のピーク流量を上回る流量が起こりうること。

帯広基準点:昭和56 年8 月の降雨で約 7,900m3/s と推定

茂岩基準点:大正11 年8 月の降雨で約16,900m3/s と推定

・以上の検証により、既定計画の流量を踏襲することとしたものです。

開発建設部は、基本高水のピーク流量をどのような手続きで決めたかについては、説明したのですが、もっとも肝心な、どのような確率処理をして決めたかという核心部分については、まったく説明していません。ここを明らかにしなければ科学的議論に耐えられないのですが、科学的議論に耐えられないから、明らかにできないということなのでしょう。

このように、当会の指摘した洪水防御に関する計画の基本である洪水のピーク流量(基本高水のビーク流量)の疑問に答えられない十勝川水系河川整備計画(案)は、科学的な検証に耐える計画ではないということです。

洪水防御に関する計画の基本である洪水のピーク流量(基本高水のピーク流量)について当会は、以下のような指摘をしました。

十勝川水系河川整備計画原案(以下、原案という)によると、帯広地点における基本高水のピーク流量および計画高水流量は、昭和41年にそれぞれ4800㎥/s、4100㎥/sに設定され、その後昭和55年にそれぞれ6800㎥/s、6100㎥/sに大幅に引上げられた。そして、この数値は、「検証のうえ踏襲し」ているとして、現在も引き継がれている(21頁)。

しかし、昭和55年の大幅な引上げの理由について、原案では「昭和47年9月洪水を契機として、流域の開発の進展、特に中流部における人口・資産の増大を踏まえ」(16頁)と記述されているに過ぎない。

また、10月8日の音更町での説明会では、昭和55年の大幅引上げの根拠についての質問に対し、福田計画官は、過去の洪水を踏まえて、と原案に書かれていることを述べた。しかし、昭和41年から昭和55年までの間の帯広地点での最大流量は、昭和47年9月洪水の2880㎥であり(表1-2)、大幅な引上げの根拠とはならないと指摘されると、原案に明記されていない、1 50年に1度の降雨量から設定したと説明した。

原案に述べられているように、洪水のピーク流量(基本高水のピーク流量)は、洪水防御に関する計画の基本である(18頁)。それにもかかわらず、この原案において、この数値の算出根拠が十分説明されていないのは、この河川整備計画の根幹にかかわる重大な問題である。

よって当会は、この数値が過大に見積もられた洪水ピーク流量ではない、という科学的根拠を示すことを求める。なぜなら、洪水ピーク流量が過大に設定されるならば、洪水対策と称して無駄な公共土木工事が営々と行われることになるからである。

さらに具体的に根拠を示すことを求めました。

ピーク流量を設定するにあたって、その根拠とする数値が書かれていないということです。十勝川水系では150年に一度の確率で起こる洪水に備えた河川整備をすることになっています。ですから150年に一度の降雨確率の3日間降雨量を何ミリにしているのか、また時間あたりの降雨量を何ミリにしているのかということが明らかにされなければなりません。これは非常に重要なことです。なぜなら、3日間の総降雨量が同じでも、短時間に集中的に降るパターンと分散して降るパターンではピーク流量が違ってくるからです。総降雨量が150年に一度の降雨確率であっても、集中的に降るパターンで計算したならピーク流量は大きくなります。しかし、そういう降りかたをする確率は150分の一よりはるかに小さくなります。ならば、150年に一度の降雨確率というのは、まやかしということになります。時間降雨量を多くすることでピーク流量を大きくすることができ、過大な整備、すなわち無駄な公共事業をつくりだすことになるのです。こうした不透明な数値操作によるピーク流量が、ダムその他の治水対策の根拠となって、多くの税金がつぎ込まれてきました。

整備計画原案に、基本高水流量を決めたさいの根拠となる数値が書かれていないということは、科学的な検証に耐える計画ではないということです。

これに対し、開発建設部は次のような見解を掲載しました。

河川整備基本方針は、治水安全度の全国バランス等を考慮しつつ、長期的な視点に立って定める河川整備の目標であり、その内容の客観性及び公平性を確保するため、十勝川などの一級河川においては河川について専門的知見を持った学識経験者等から構成された社会資本整備審議会の意見を聴いて、国土交通大臣が定めるものです。平成19年3月に策定した河川整備基本方針は、このような手続きを経た上で、昭和55年に改定した十勝川水系工事実施基本計画の流量を検証のうえ踏襲し、上流基準地点帯広においては基本高水のピーク流量を6,800m3/sとし、洪水調節施設により700m3/sの調節を行い、計画高水流量を6,100m3/sとするとともに、下流基準地点茂岩においては基本高水のピーク流量15,200m3/sとし、洪水調節施設により1,500m3/sの調節を行い、計画高水流量を13,700m3/sとした(P.21)ものです。

平成19 年の河川整備基本方針の策定時における流量の検証は、以下に示すとおりです。

・年最大流量と年最大降雨量の経年変化から、昭和55年の計画策定後に、計画を変更するような大きな出水が発生していないこと。

・近年のデータを含めて流量を確率処理して検証した結果、1/150確率で起こると想定される流量は下記のとおりであること。

帯広基準点( 6,800m3/s):1/150確率の流量の推定範囲は 6,000m3/s ~ 7,400m3/s

茂岩基準点(15,200m3/s):1/150 確率の流量の推定範囲は12,100m3/s ~15,600m3/s

・既往洪水からの検証として、既往洪水の降雨でも洪水前に流域が湿潤状態であったと仮定した場合には、基本高水のピーク流量を上回る流量が起こりうること。

帯広基準点:昭和56 年8 月の降雨で約 7,900m3/s と推定

茂岩基準点:大正11 年8 月の降雨で約16,900m3/s と推定

・以上の検証により、既定計画の流量を踏襲することとしたものです。

開発建設部は、基本高水のピーク流量をどのような手続きで決めたかについては、説明したのですが、もっとも肝心な、どのような確率処理をして決めたかという核心部分については、まったく説明していません。ここを明らかにしなければ科学的議論に耐えられないのですが、科学的議論に耐えられないから、明らかにできないということなのでしょう。

このように、当会の指摘した洪水防御に関する計画の基本である洪水のピーク流量(基本高水のビーク流量)の疑問に答えられない十勝川水系河川整備計画(案)は、科学的な検証に耐える計画ではないということです。